Probleme und so – Vom nützlichen Umgang mit diesem Alltagswort (#020)

„Geh mir weg mit deiner Lösung, sie ist der Tod für mein Problem.

Was Annett Louisan in ihrem Lied treffend beschreibt, ist eine von verschiedenen Aussagen, wie man über den Umgang mit «Problemen» nachdenken kann. Es ist darum gar nicht immer so klar, was hinter «Problemen» steckt und ob man solche auch lösen oder weghaben will. In meinen systemischen Ausbildungen habe ich viel zu diesem spannenden Thema gelernt. Ich hoffe, die folgenden Gedanken inspirieren Sie und regen zu Diskussionen an. Oder ermuntern Sie, bei Problemen zu etwas mehr Gelassenheit und Schmunzeln. Dies ist sowohl gesund wie nützlich. Denn in einer solchen Stimmung entstehen meist auch die besseren Problemlösungen.

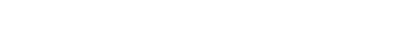

Ein Problem wird immer hergestellt

Ein Sachverhalt wird erst dann zu einem Problem, wenn jemand diesen dazu macht. Mein Freund kann jedes Mal zu spät zu einer Verabredung kommen. Wenn ich das nicht problematisiere, ist das lediglich ein Fakt. Wenn ein Schüler zu spät zum Unterricht kommt, wird wohl in den wenigsten Fällen daraus kein Problem gemacht.

Es ist nicht immer klar, wer (welches) Problem besitzt

Im Falle des Schülers müsste sich wohl die Lehrperson zuerst als Problembesitzerin der Unpünktlichkeit zu erkennen geben. Vielleicht löst der Junge so sein eigenes Problem, dass er den Schulweg spannender findet als die Mathelektion. Oder ein zweites Beispiel: Das Schwatzen im Unterricht ist für die Lehrperson lästig, dafür wird das Kontaktbedürfnis der Kinder befriedigt. Systemische Lösungssuche würde heissen: Wie könnte ich das Kontaktbedürfnis der Schülerinnen und Schüler besser stillen, so dass mein Problem des Schwatzens verschwinden würde. Die Frage: «Wer hat das Problem/Wer hat welches Problem?» ist auf jeden Fall in vielen Beratungssituationen mit an Bord.

Probleme verschwinden, wenn sie nicht aktiv aufrecht erhalten, bzw. bewirtschaftet werden

Politische Parteien leben davon, gewisse Probleme zu bewirtschaften. Darum ist die Frage, «Wem nützt es?» auch beim Umgang mit Problemen immer nützlich. Wenn ein Ehepaar immer wieder über die Nachbarn lästert, stärkt es so den eigenen Zusammenhalt. Problembewirtschaftung hilft also, Ehen zu kitten oder sich an der Macht zu halten.

Die Angst vor Problemen ist manchmal grösser als das Problem selbst

Das erklärt zum Beispiel, warum die so deklarierte Ausländerproblematik auf dem Land viel grösser ist wie in der Grossstadt. Oder Menschen zu Hamsterkäufen veranlasst. Menschen Angst zu machen ist bei der Problembewirtschaftung eine bewährte Methode. Auf individueller Ebene sieht man diese Unterschiede auch. Ein Vater kann das Verhalten seiner Tochter als noch ok sehen, während seine Frau darin schon ein „Problem“ erkennt.

Jeder Mensch hat jederzeit die Gelegenheit, Probleme zu kreieren

Natürlich kann es im Beispiel oben auch umgekehrt sein. Der Vater erkennt ein Problem und die Mutter nicht. Und sie können jetzt auch meine Befürchtung sehen, dass Leserinnen und Leser unter ihnen das Gebrauchen von Stereotypen als Problem deklarieren könnten. Während andere noch nicht mal bemerken oder auch wenn sie es sehen, mir noch keinen Strick drehen, bzw. aus meinem Text ein Problem herstellen. Vielleicht auch deshalb, weil man nicht immer Zeit dafür hat, Probleme herzustellen.

Aktuelle Probleme waren vorher Lösungen

Ob das der Verbrennungsmotor ist oder die Atomkraft. Bahnlinien und Autobahnen entlang von Seeufern, Quecksilberfüllungen in Zähnen oder vielleicht das Wahlsystem in den USA: Viele der heutigen Probleme waren im Laufe der Evolution zuerst Lösungen, also ein Gewinn. Das kann man auch auf der Persönlichkeitsebene sehen: Viele der Kindheitsmuster, die wir heute in Therapien bearbeiten, haben uns früher das Überleben gesichert.

Individuelle Probleme erfordern individuelle Lösungen

Ich habe eine hohe Achtung vor Systemen. Ob das Staaten, Gruppen oder Einzelpersonen sind. Alle entwickeln Muster und Abläufe, die meist unbewusst entstehen, aber wirken. Und so versuchen, die Systeme in Balance zu erhalten. Egal welche «Probleme» meine Kunden in die Beratung mitbringen, auch dafür zolle ich Achtung. Man kann auch immer davon ausgehen, dass alle Menschen, die Beratung in Anspruch nehmen, zuvor verschiedenste Lösungsversuche unternommen haben. Und da ich nie weiss, was die individuelle Wahrheit ist, sammle ich gerne mit meinen Klientinnen und Klienten «Ideen». Und hüte mich vor Rat-Schlägen. Damit jede Person ihre individuellen Lösungswege verfolgen kann.

Probleme als Tatsachen zu sehen, macht handlungsfähig

Hier hilft die letzte Aussage: Macht man Probleme zu Tatsachen, kommt man vom „Lästern“ in mögliche Handlungen und übernimmt Verantwortung. Bewegung kann entstehen – von der Problemtrance und Schuldzuweisung in die Lösungswelt.

Welche Aussage hat Ihren Horizont erweitert? Gerne arbeite ich zusammen mit Ihnen an ihren „Problemen“, als Sparringpartner auf Augenhöhe.

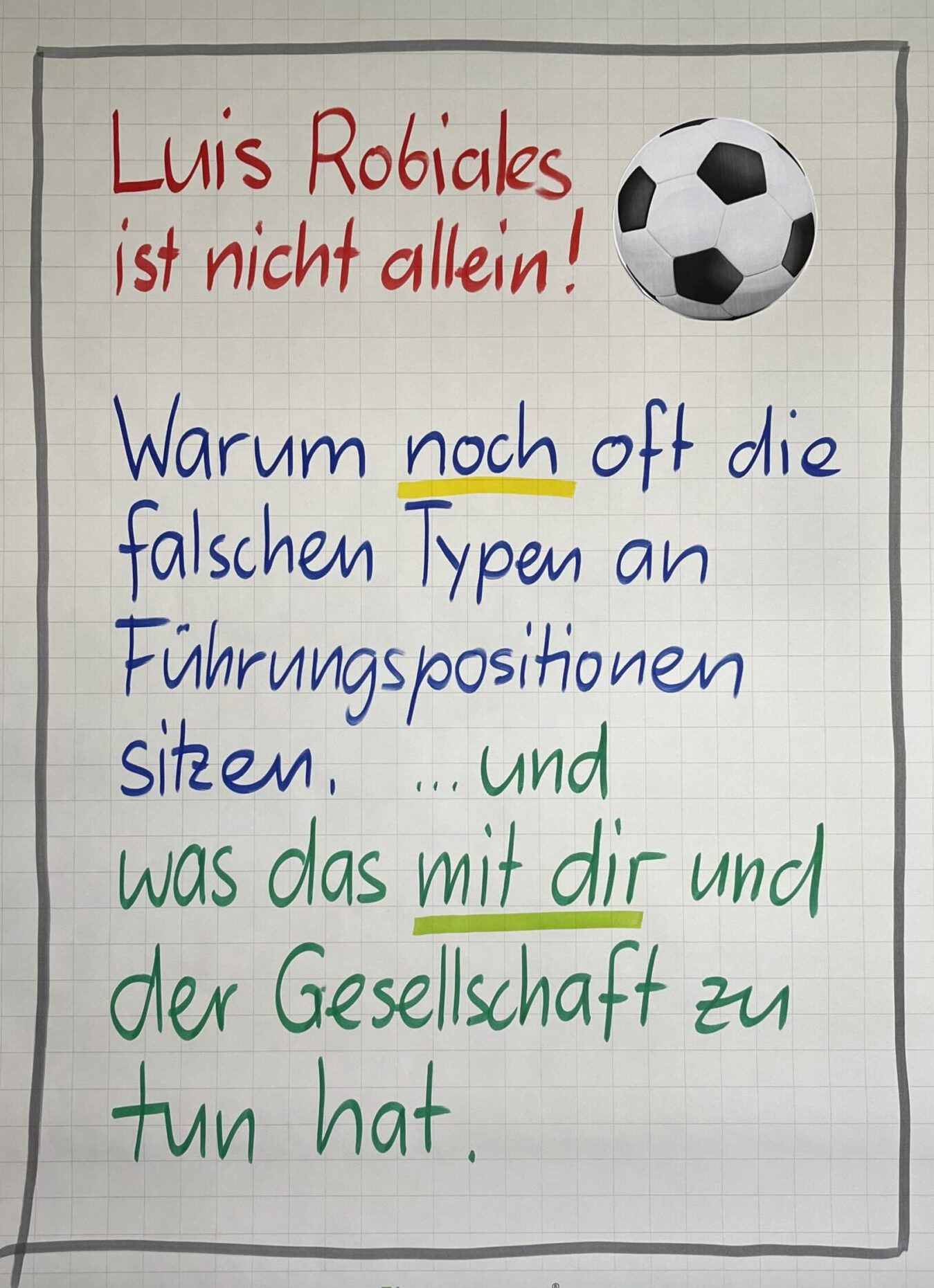

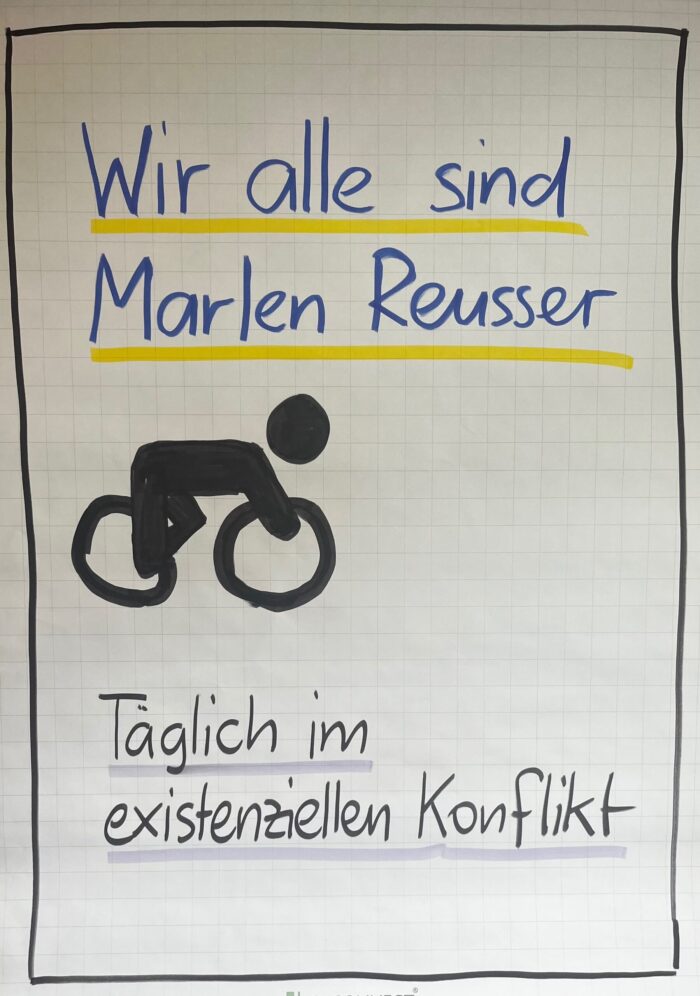

Bei der Siegerehrung der Fussball-Weltmeisterschaft der Frauen hat der spanische Verbandspräsident einzelne Spielerinnen auf den Mund geküsst und sie auf den Schultern über den Rasen getragen, was viel Kritik und Rücktrittsforderungen auslöste. (Quelle: St. Galler Tagblatt vom 30. August 2023 «Kritiker nennt er „Idioten“»). Mittlerweile hat sich die Geschichte ausgeweitet, soll aber hier nicht weiter thematisiert werden.

Bei der Siegerehrung der Fussball-Weltmeisterschaft der Frauen hat der spanische Verbandspräsident einzelne Spielerinnen auf den Mund geküsst und sie auf den Schultern über den Rasen getragen, was viel Kritik und Rücktrittsforderungen auslöste. (Quelle: St. Galler Tagblatt vom 30. August 2023 «Kritiker nennt er „Idioten“»). Mittlerweile hat sich die Geschichte ausgeweitet, soll aber hier nicht weiter thematisiert werden.

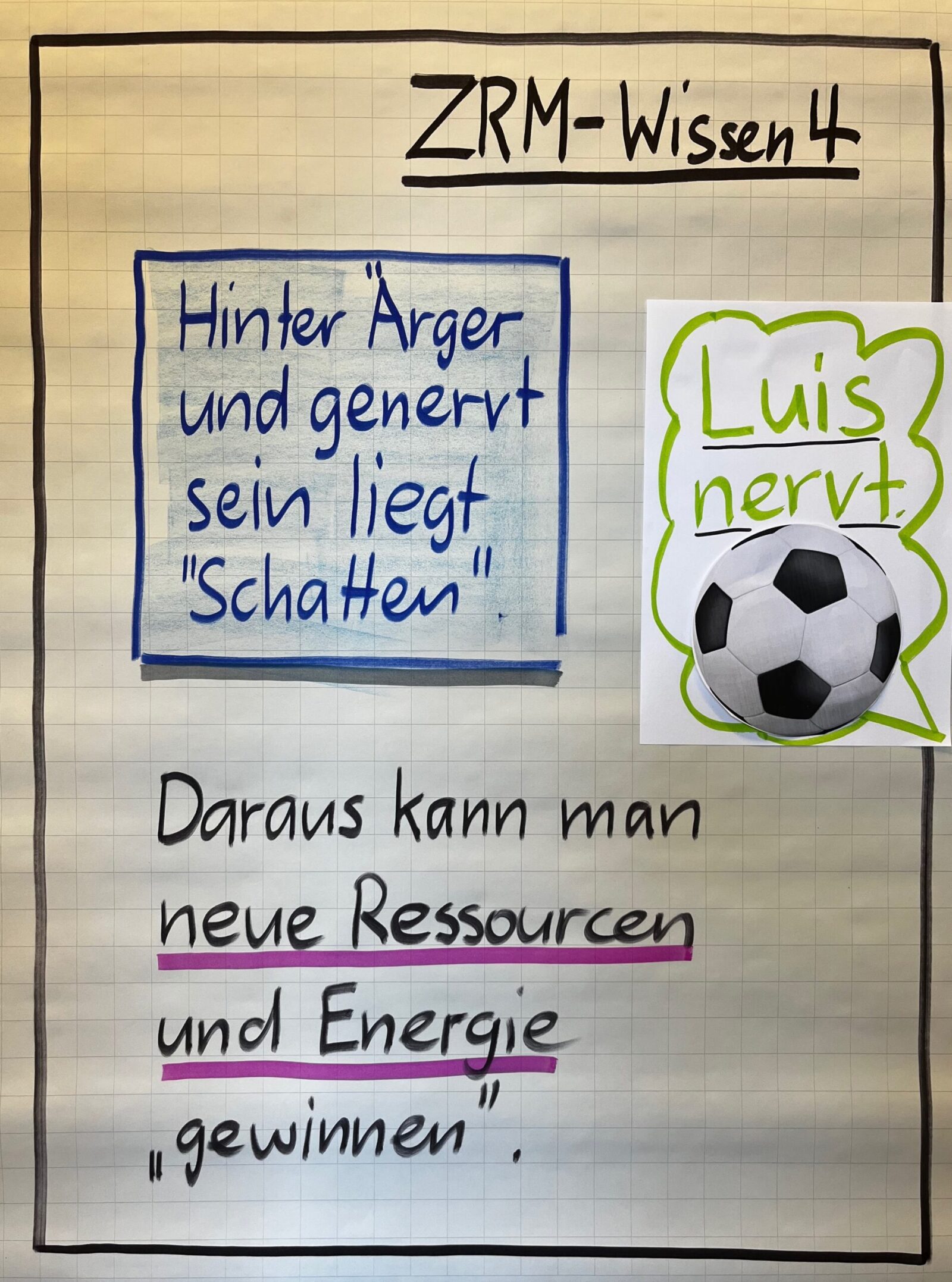

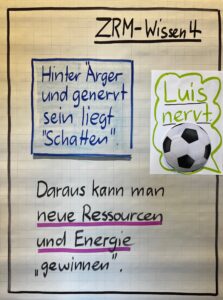

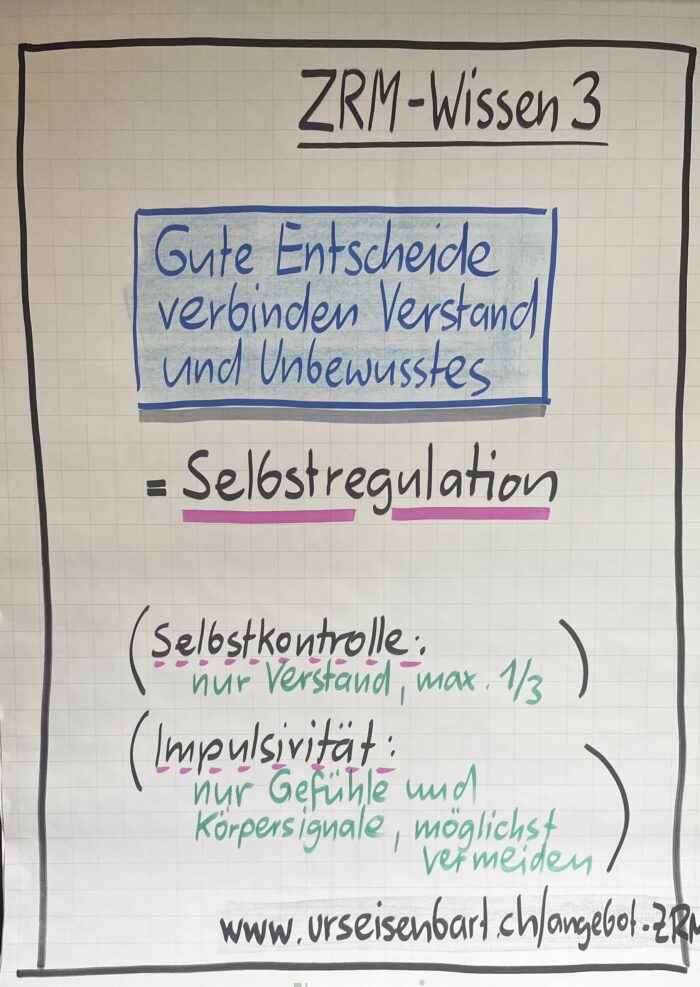

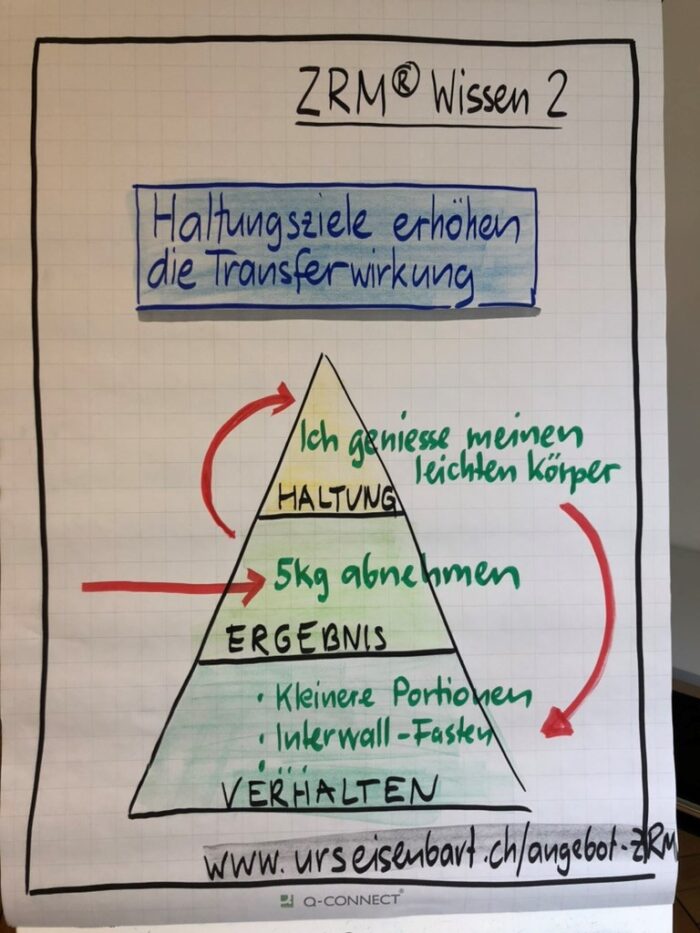

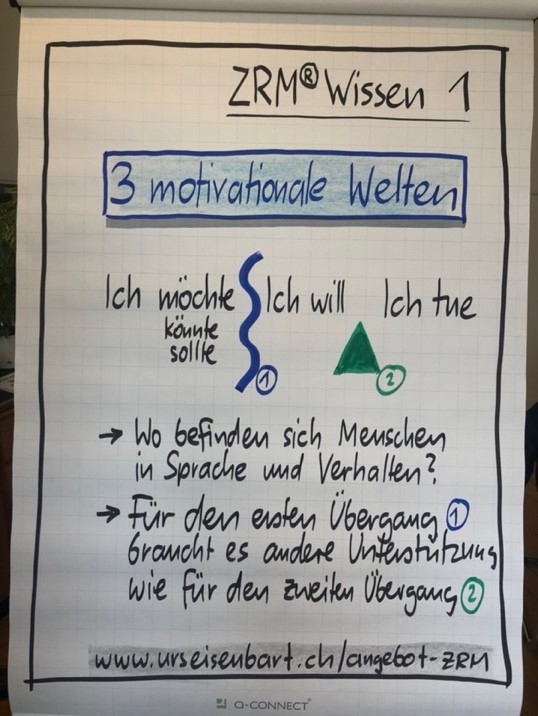

Gerne stelle ich Ihnen an dieser Stelle einige Häppchen aus dem Selbstmanagementtraining «Zürcher Ressourcen Modell ZRM®» vor, die auch im Alltag nützlich sein können. Heute geht es um verschiedene «motivationale» Welten.

Gerne stelle ich Ihnen an dieser Stelle einige Häppchen aus dem Selbstmanagementtraining «Zürcher Ressourcen Modell ZRM®» vor, die auch im Alltag nützlich sein können. Heute geht es um verschiedene «motivationale» Welten.

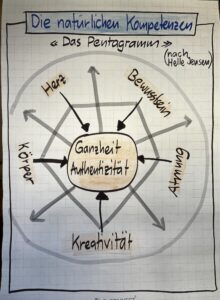

Ich habe aus dem Vetoprinzip* das Format «Action-Figuren-auf Bahnen» kennenlernen dürfen. Ein wunderbarer Erfahrungsspielraum, damit Menschen für sich am Thema Präsenz, Achtsamkeit und (Selbst-) Führung forschen können. „Bin ich auf meiner Bahn?“ ist eine wichtige Analogie für eine zentrale Kernkompetenz beim Führen.

Ich habe aus dem Vetoprinzip* das Format «Action-Figuren-auf Bahnen» kennenlernen dürfen. Ein wunderbarer Erfahrungsspielraum, damit Menschen für sich am Thema Präsenz, Achtsamkeit und (Selbst-) Führung forschen können. „Bin ich auf meiner Bahn?“ ist eine wichtige Analogie für eine zentrale Kernkompetenz beim Führen.